燕园街道举办2024年度“燕园社工学堂”

作者: 来源: 发布日期:2024-07-09

为深入贯彻落实市委、区委关于加强社工队伍建设的有关要求,进一步创新社区基层治理工作模式,提升社区工作者业务能力,加强理论研究,由燕园街道主办,北京大学人口研究所、北京大学社区治理现代化研究中心承办的2024年度“燕园社工学堂”于6月13日-6月21日顺利举行。

此次社工学堂紧密结合党的二十大精神和“十四五”规划部署要求,以“老幼共融社区建设”为专题,围绕老幼社会福利政策、重点人群的心理健康服务、社区基层治理工作经验等问题,通过专题讲座、实地参访、案例研讨、线上学习等课程模块,通过理论与实践相结合、突出实践的方式,全面提升社区工作者的专业能力和实务技能。

6月13日上午,燕园社工学堂开班仪式在燕东园社区活动中心举行。北京大学人口研究所副所长、北京大学社区治理现代化研究中心副理事长张蕾向参训学员介绍了培训课程内容与考核要求,她指出,本次课程经过精心筹备,既包含了6堂理论课程,还安排了2次外出实践课和1次汇报展示,内容详实、形式新颖,街道主任第三次来到培训课堂,用实际工作案例讲述街道工作实务,手把手指导学员们,充分体现了理论与实践相结合、突出实践的课程设置理念。燕园街道党工委书记姜晓刚对全体学员提出了三点希望和要求:一是明确目标,提高站位,充分认识到本次培训的重要意义;二是把握重点,开拓思维,结合社区实际情况积极探索治理新思路;三是珍惜机会,遵守纪律,集中精力吸收课堂养分。

[聚焦前沿问题,开展理论研讨]

“十四五”期间,“一老一小”问题上升至国家重要战略层面。首场专题讲座由中国老龄协会直属机关党委纪委办公室(党群处)副主任李树丛担任主讲。李树丛以“发展银发经济,增进老年人福祉中的民政作为”为主题,介绍了民政部门以养老托育领域供给侧结构性改革为主线,推动养老托育服务体系一体规划、一体实施、一体突破,其中包括加强为老人才的培养和引进,推动老年产业的发展,以及加强对老年人的社会保障等方面,这些措施为社区更好地应对老龄化问题提供了指导和帮助。

为加强社区工作者对国家政策方针的把握与了解,第二堂理论课程邀请北京大学人口研究所副教授刘岚,聚焦“中国社会福利中的老幼议题”进行讲授。从宏观脉络到微观实践,刘岚介绍了这一领域发展的历史沿革以及未来规划,分析了老幼群体在中国社会福利体系中的重要主体地位。

托育服务是当前生育政策发展的重要支撑,第三堂理论课程聚焦“女性‘职育平衡’与托育服务需求”,由北京师范大学副教授高嘉敏主讲。通过讲授,学员们对托育服务在促进生育政策实施中的重要地位有了更清晰的认识,更加明确社区托育服务发展、构建生育友好型社会的重要作用。

对于社区治理需要的数据收集及分析等问题,北京大学人口研究所博士后刘尚君做专题报告。她聚焦社区调查技术,就入户访谈、问卷调查、模型选择及构建等要点进行详细讲解,提升了学员们通过整合分析社区数据,进而评估社区需求、规划服务项目和制定政策的能力。

为学习其他优秀社区的治理案例,北京大学人口研究所博士后蔡玉梅聚焦深圳市幸福街道社区治理模式,以“一老一小”医康养托模式为例,就幸福街道、完整社区的概念,建设标准、指标体系等进行详细讲解。她指出,学员们在今后的工作中可以借鉴示范型社区的优秀案例,结合自身实际情况开展好相关工作。

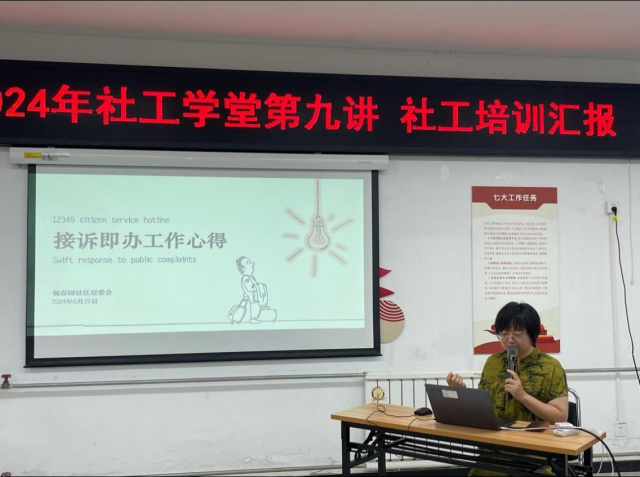

[街道主任讲实践课,手把手传授一线经验]

燕园街道办事处主任杨兴文专题讲授《社区“接诉即办”工作技能和心理建设》课程。杨兴文结合多年来做居民工作的经验,提出了社工应该具备的理想信念、工作方法和沟通技巧。他指出,社区工作者的工作涉及面广泛,内容丰富多样,保持一颗服务人民的初心是开展好一切工作的基础。其次,要有解决问题的大局观,学会调动各类资源,合力解决居民诉求。他认为,做好接诉即办的工作要学会透过现象看本质,要分析掌握问题背后的深层次原因。同时,要善于把工作做在平时,多融入居民,多观察细节,既要接诉即办,还要未诉先办。

[走出社区看治理,实践出真知]

实践参访第一站,全体学员前往北京盲文图书馆进行参访学习。学员们亲身感受了视障人员在生活中面临的挑战,并了解图书馆如何利用现代科技手段辅助视障人士阅读和学习。参观结束后,各社区立即将此服务资源链接给了辖区内的视障人员,并将此项科普参访工作列入到了2024年的工作计划中。

实践参访第二站,全体学员及人口研究所部分教师走进海淀街道苏州桥西社区,就社区治理问题进行实地学习交流。苏州桥西社区党支部书记、居委会主任李春燕是北京市的“明星书记”,她常年扎根基层,身兼数职,有着丰富的工作经验。两个多小时的交流中,李书记分享了她20余年来从普通社工一步步成长为社区书记的心路历程,并为学员们介绍了苏州桥西社区在开展基层治理方面的宝贵经验。

[学员分享形式多样,交流互鉴共同成长]

最后一堂课为“主题研讨”。通过分组展示与专家评审的方式,学员们分享最近两周来的学习心得。蔚秀园社区以社区为老服务体系建设现状及后续规划为题,结合银发经济、养老议题等课程内容,就老年友好型社区的建设提出了自己的想法;中关园社区以社区为幼服务体系建设现状及后续规划为题,结合社区服务设施建设及文化活动开展等,就儿童友好型社区的建设提出了可行性想法;燕东园社区以为青服务体系建设现状及后续规划为题,结合党团婚育志愿服务等多项工作,结合新时代下年轻人的婚育难题,为青年友好型社区的建设进行了梳理总结;校内社区就社区治理动员体系建设现状及后续规划,以诗朗诵的形式,结合社区楼门文化建设,分享了社区治理动员体系的经验做法;承泽园社区以社区特殊人群服务现状及后续规划,通过详实的数据和案例讲解了特殊人群的照护服务体系;畅春园社区以接诉即办心得交流为题,通过“4W工作法”,深度剖析矛盾成因及解决方法;燕北园社区结合盲文馆参访实践,深入思考社区无障碍服务工作的不足,提出了图书角增设盲文类书籍的想法。现场气氛热烈、精彩纷呈,学员们将课堂上学到的知识与实际工作相结合,不断开拓工作思路,提出了很多有建设性的工作意见。

[结业总结与展示]

6月21日下午,2024年“燕园社工学堂”结业典礼在燕东园社区活动中心举办。燕园街道办事处主任杨兴文,北京大学人口研究所副所长、北京大学社区治理现代化研究中心副理事长张蕾,燕园街道办事处副主任、北京大学社区治理现代化研究中心执行主任张兴明,街道办事处社区建设办公室副主任郭季豪出席本次活动,并共同为参训学员颁发结业证书。与会领导对本次“社工学堂”教学成效及学员表现给予了高度肯定,并鼓励大家将课堂知识转化为工作实践,为构建老幼共融、幸福社区贡献力量。

干事创业,关键在人。社区工作者作为落实各项社区治理建设工作的重要力量,责任重大、使命光荣。通过本次脱产学习,参训社区工作者的思想认识水平得到了进一步提升,履职服务能力得到了进一步锻炼,工作思路方法得到进一步拓展。大家纷纷表示,将以更加饱满的热情、更加扎实的作风、更加良好的风貌,抢抓机遇、锐意进取,不辜负组织的培养,为推动燕园街道社区创新治理工作做出新贡献。

燕园街道对此次培训班进行全程跟踪管理,设计了详细的考评结业方案。综合出勤情况、课堂表现、考试成绩,共评选出优秀学员8名,分别是:王馨铭、李金香、王静、焦玉珍、石莉、魏燕、李文慧、王慧丽。评选产生优秀社区1个:畅春园社区。

[学员感想]

焦玉珍 燕东园社区党支部书记、居委会主任

这次燕园社工学堂的课程安排,不仅科学合理,而且内容充实,涵盖了“一老一小”政策的方方面面。

在李树丛老师的讲授中,我感受到了银发经济未来发展的宏伟蓝图,以及国家对于老年人群体的深切关怀,看到了“一枝一叶总关情”的人文情怀。我们参观了盲人图书馆和北京老幼融合社会福利中心。那里的场景让我深受触动,高龄老人们的生命力如此坚韧,他们的智慧和孩童的福祉两相融合。

此外,这次培训也让我学习到了许多实用的社区治理知识和技能。通过专项讲座、实地参访、案例研讨等多样化的培训形式,我们寻找到知行合一的有效路径。一方面,我们跟随杨兴文主任、刘尚君老师的脚步,学习如何通过接诉即办业务提升服务效率、如何运用社区调查技术了解居民需求等实务技能,这与我们的现实需求是有效接轨的。另一方面,我们在讨论课上积极讨论,和其他社区工作者共同研究如何完善“最后一公里”的福利服务,让老幼共融的理念在社区生根发芽,托起一个家庭“稳稳的幸福”。

未来,燕东园社区将以此为借鉴,建立“一老一小”信息台账、对接“一老一小”服务需求、盘点“一老一小”服务资源、针对性地开展社会工作专业服务,着力描绘“朝夕美好”的幸福画卷。

李媛媛 畅春园社区社工

燕园社工学堂是我成为燕园街道社区工作者后第一次参加的培训,课程设计多样,不仅提供了丰富的理论知识,还通过实地参观学习方式,直接深入了解优秀社区工作方式方法。让我印象深刻的是参观海淀街道苏州桥西社区,书记李春燕给大家讲了许多自己的亲身经历,她扎根基层,为老百姓服务,并身兼数职,没有丝毫马虎,用自己的乐观开朗感染着周边的居民。随后在李书记陪同下参观了苏州桥西社区,一一讲解便民设施。这样的调研和学习,非常有意义。

这期燕园社工学堂的培训活动让我收获满满,是一次自我成长,使自己提升了专业素养和综合能力。在以后的工作中,我一定会将这些知识和经验运用到实践中去,为社会和人民做出更多的贡献。

(供稿:社区建设办公室)